夏校分享Summer in Berkeley vol.9

在这暑气蒸腾的两个月里,哈深的学子们在哪里?又在做些什么呢?近期我们将推出夏校分享系列,看哈深学子如何走出国门,走进名校,收获新知,践行所学。让我们跟随他们的文字,同他们一起走进夏校的生活吧。

本期作者是计算机科学与技术学院的王荐宁同学,他将分享他在美国加州大学伯克利分校的精彩生活。

暑假宝贵时光怎么花?

多学(pai)知(song)识(shu)就好啦!

伯村来了一个月,见得最多的就是小松鼠(嘻嘻),其次嘛,就要数给我印象最深的图书馆“们”啦。

普世的大学有一个常见的现象,校园中最壮美、最宏大的建筑,不是教学楼,不是办公室,不是宿舍,不是某个系楼,而是——图书馆。坐拥4大主图书馆,20+主题和分图书馆,1300万册图书,图书馆总占地超9万平方米,或许,这正是伯克利真正的底蕴所在。

UCB的图书馆“们”

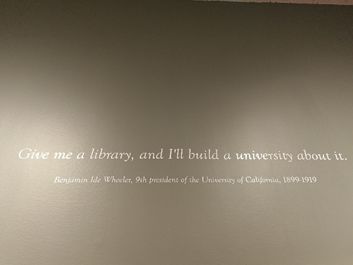

在参观图书馆历史陈列馆(UC Berkeley Library History Room)时,看到了Benjamin Ide Wheeler(加州大学第9任校长,1899-1919)的一句话:

“Give me a library, and I’ll build a university about it”

(给我一座图书馆,我将会在他周围建一所大学)

在当初那个知识全靠口头和书籍传播的时代,伯克利的图书馆赋予了它传播知识的能力。从公元六世纪的伽乐福立第一次将图书馆与教育相结合,到后世大学以图书馆为傲,图书馆早已是带动文明的纽带,人类社会进步的推手。

到如今,信息化技术的发展看似让图书馆失去了存在的意义,可我觉得,这只是“看似”。当书籍经过系统性地归类、梳理之后,当教案、期刊、电子资源全面地整合、保存之后,当历史的记录被保留,当时代的痕迹被珍藏,当其适应时代职能逐渐转变、丰富,图书馆,便成为一所大学的底蕴见证,便成功成了“教育资源”的宝藏,便成为倡导大学教育的核心价值——独立学习的圣地。

我不清楚伯克利的107位诺奖获得者曾在图书馆里沉浸多久,我不知道23个图灵奖中图书馆占了多大比重,我不知道诸如英特尔创始人、Google CEO(谷歌行政总裁)这些校友受图书馆之益多大,我不知道Bancroft Library(班克罗夫特图书馆)地下7000万份手稿和地图讲述着怎样的历史,我不知道绘画艺术藏馆(The Graphic Arts Loan Collection)的一幅幅画作有着怎样的背景,我只是发现UCB,在现实中满足了我对于一所大学的幻想。

知识在图书馆间的逐渐流转、膨胀,图书承载的人与人的交流碰撞出思维的火花,自由、创新、包容,优良的学术氛围成型于历史,成型与见证了历史的图书馆里。直到今日,图书馆依旧支撑着伯克利这一名牌。

期望日后有一天,我能回到加州,回到伯克利,回到这一座座图书馆,一咖啡,一电脑,一桌书,一人,沉浸。

本文源自微信公众号:HITSZ国际事务处