夏校系列报道之STEAM课程

知识的敌人不是无知,而是已经掌握知识的幻觉。——史蒂芬·霍金

当我学习科学,我在学习什么试问,中国科学发展的历史有多长?说长,它很长:前有九章算术,后有四大发明,中医药学、天文学、农学,无一不影响了世界文明的发展;说短,它也很短:100年前洋务运动后中国才废除科举制度、引进西方教育体系,开始按照西方学科设置分为物理、化学、生物课程,至今仍没有很大变化。

100年前,还没有遗传学的概念,原子的基本结构还是一个谜团,化学结合的方式还没有成型,跨学科研究几乎不存在。生态学、地质学、经济学、神经科学、材料科学、工程学和心理学都处在萌芽阶段。简而言之,在确立现代科学教育制度的年代,科学还在蹒跚学步期。因此,将科学学科划分为三大课程,也反映了当时学术界和教育界的现实情况。

如今的科学课程和一个世纪之前的课程有许多相似之处。学生们都要上物理、化学和生物课,要学习定义、公式、概念,还要在实验室做实验。但真实的科学,早已走在了前头。

表面看来,学生在科学课上能学到很多重要知识。学生会在难度很大的内容和重要性很高的科学术语上投入许多时间,他们学的是学业水平考试的考察内容,也是大学招生录取流程的重点关注内容。

但是,表面现象总是带有欺骗性的。在一堂学习电学的物理课上,学生能够记下库仑定律,代入参数,并保持单位一致,获得准确答案;但如果我们问:保险丝有什么用,为什么有的时候会断掉?城市或国家电网是如何运转的?大规模停电是怎么回事?辐射对电力系统有着怎样的影响?太阳能、化石燃料和核能是怎样发出电来的?恐怕我们会得到“这个考试不考”的答案。

我选择了物理作为例子,但生物、化学也是一样。课上的公式和定理,没了反复练习很快就会忘记;关注细枝末节的分学科运算,完整的科学体系被全盘忽略;用繁密知识点填充练习和考试,脱离现实,学生望而却步,了无兴趣;学生也没有学到科学课的核心精髓,即如何像科学家一样思考,如何应用科学方法。

兴趣、方法和行动力

如果假设科学课的目标是为了让孩子们对周遭世界燃起浓厚的兴趣和激情,那么我们应该追求的是这样一种科学课程:我们去探索关于物体的科学,探索世间的万事万物,从亚原子粒子到细胞、分子、材料、地理,再到星球、星系。我们会去研究事物的搭建,如结构、计算机程序、电路、材料。学生在掌握这些知识之后,还要进行一次独立课题研究项目,在项目中,学生可以利用科学知识从自身角度出发,使世界变得更美好。

如果我们实践这样一种科学课程,你认为会有更多的学生带着对科学的向往和以科学为事业的目标走出校门吗?你认为学生们会更加投入地参与到学习中去吗?你认为他们能学到更多内容,记住更多知识吗?当然。

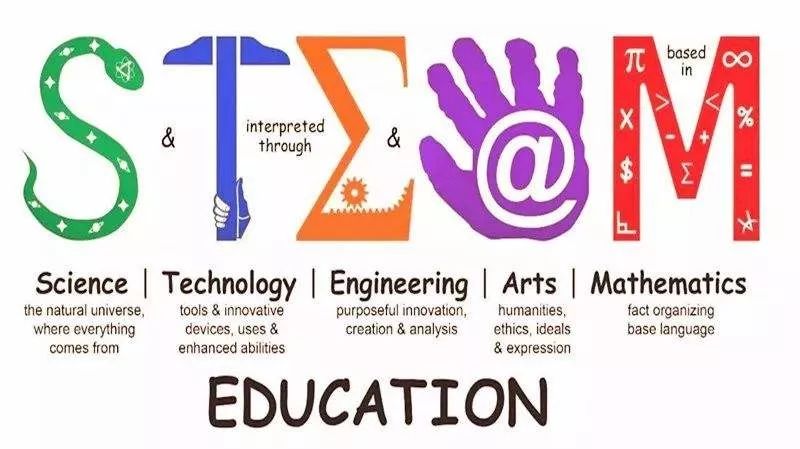

跨学科的科学课程并不是一个新的课题。事实上,在我们还在忙着从英美日俄引入西方“先进”教育体系的100年前,1896年的美国已经认识到问题:分学科科学教育体系能够培养出“公式运算机器”,但并不能培养具有科学技术创新能力的人才。STEAM课程应运而生:Science(科学)、Technology(技术)、Engineering(工程)、Arts(艺术)、Mathematics(数学)。现如今STEAM已是美高课程中的核心课程之一。

2019年肯特学校新生夏校的STEAM(工程科学)课程正是在这一培养方针下所设计。

10天的夏校课程中学生以5-6人小组为单位,完成两项科学主题的跨学科的课题研究实验,每个课题为期5天,并进行作品公众展示。这些课题分别是:“3 Little Pigs三只小猪”经济学&建筑学课题、“Dream World梦想世界”主题乐园设计综合课程、“Inhabit Mars登陆火星”经济学、物理&结构力学课题、 “Future City未来之都”城市规划设计综合课程。

举例来讲,在“登陆火星”课题中,学生的学习任务是用“宇航局”提供的有限“资金”,进行“登陆火星”项目策划和预算,采购物料,并用采购的材料搭建“火箭”和“着陆器”。看上去简单,但为了完成这一目标要掌握的科学概念和知识可不少:

1) 需要根据市场供需规律和物价原理合理配置预算和采购时机;

2) 需要弄清各类材料的物理和化学属性;

3) 需要研究重力和气压原理来让“火箭”升空、让“登陆器”安全着陆;

4) 需要考虑火星和地球的地表状况差异;

5) 需要测试各种物理结构的稳定性来确保“登陆器”内“宇航员”生还;

同时,学生的这些核心能力获得了发展:

1) 项目筹备和目观全局的能力;

2) 经济和商业头脑;

3) 信息获取和分析的能力;

4) 多方协作和沟通能力;

5) 想象力;

6) 批判性思维;

7) 创新、严谨和不断试错的科研精神;

8) 对科学技术的现实意义的认识;

学习科学即是学习无知

在学校,科学学科课程无一不有标准答案:学生运用已知的解题思路和已知的公式以已知的格式得出已知的结果,就能得分。

然而,如同霍金所说:知识的敌人不是无知,而是已经掌握知识的幻觉。“自认已知”是危险的信号;它意味着停止思考和探索。且从科研到人生,没有一件事会是如选择题般的“已知”。而“无知”,它是创新的力量之源,是人类科技进步的动力,也是个人学业和职业真正获得发展的每一个起点。

科学工程课程学生感言

FROM夏校4班 王施乐夏校(Summer School):

在我设计的梦想世界主题乐园,

那儿有个过山车;

那儿有个游泳池;

那儿有个西餐厅;

那儿有个中心区;

那儿还有扇大门;

那儿还有条大路。

FROM夏校10班 刘力铭:

一个全新的体验。这个夏天我走进了它,完全不同的生活方式、上课模式让我眼前一亮。三个课程模块中我选择的是科学工程,这个课程第一项需要完成的是火箭模型制作课程。Mr.Henry 将我们分为几个小组,每一小组团队合作完成火箭的设计图纸以及模型。在一次次的试验过程中,我们出现了一个又一个的失误,Mr.Henry总是耐心地为我们讲解,并纠正我们的错误。

在一次关于火箭主体部分如何组装的讨论中我们谁也不能说服谁,我们的团队就四分五裂,每个人都各自为政,而结果是显而易见的,我们什么也没完成。我们调整心态,放下个人,团结起来继续再战,最终完成了这一项任务,并且得到了老师的赞扬。

通过这次课程,我真正认识到了团队协作的重要性。团队合作可以调动团队中的所有资源才智,将个人价值最大化。在很多情况下,单靠个人是无法处理各种错综复杂的问题,并采取切实高效的行动。团体成员之间相互依赖、相互关联、共同合作,开发团队应变能力和创新能力,可以高效地解决各种错综复杂问题,并创造奇迹。

FROM夏校11班 谢沛诺

在2019年的7月终于迎来了我盼望已久的肯特夏校。我怀着激动且好奇的心情来到了肯特,见到了的我室友和同学们。刚开始虽然有点陌生感,但活泼开朗的我们很快就融入到了一起。清晨和煦的阳光唤醒了我在肯特的第一天。在科学工程课上,我们会和外教老师一起进行许多有趣的实验。如制作火箭、保护鸡蛋完好的从高空落地、还有降落伞的制作等。这些都很有趣也很有意义,我学到了很多知识点。这中间也分不开和队友的合作精神。

FROM夏校11班 徐诺

夏令营至此已经是一周了。在这与先前学习模式截然不同的一周里,我有许多崭新的体验和收获。首先是这里的老师令我惊讶和敬佩。例如教学术英语读写课的王伟伟老师,尽管在上课之前就已经从班主任处听说了他的学识渊博和超大词汇量,然而真正领教到时还是不禁大吃一惊。在世界地图上可以点着位置说出国家和地区的名称,各种复杂的疾病的英文名称张口就来;对于词根词缀有着深入的研究和了解,能够非常轻松地将一个长而复杂的单词拆分成一个一个的词根并报出每一个词根的意思。他甚至将宁波话的发音都总结出了一套规律。下午教科学探究课程的外教Colin Hall,非常耐心且平易近人,乐意一次一次地为我们解答问题,且毫不吝啬他的赞扬和鼓励。两天下来,由于课程比较繁重,Colin的嗓子已经哑得不成样子,却依旧像原来那样上课,声音朗朗。

这里有非常多的小组合作,其中感触最深的是下午的科学探究课程。我们班被分成了α和β两个小组,在数个项目和任务中,从头脑风暴、实验和制定大致计划到分工合作、互相配合、制作成果和最终测试,一环扣一环,全都由小组一起完成。其中难免会出现意见不和与矛盾,大家交流沟通、阐明观点,最后达成一致意见。在两个小组的竞赛中,我们组大多失败。但后来想想,输赢似乎并没有那么重要了。若干年后回想起来,记忆中大概只剩下那些严肃讨论中的戏谑打趣,阳光下的放声大笑,细雨中的放纵奔跑,小心翼翼端着成品的谨慎和自豪。

FROM夏校11班

参加宁波赫威斯肯特学校的夏校,我体验到了全新的课程和教学方式。上午中教老师教我们学术英语,下午则是外教老师,他总是以做活动的方式来教我们,我们做过水火箭,保护鸡蛋的活动,让我们懂得了许多物理知识,也让我们增长了学科兴趣。例如,在保护鸡蛋的活动中,我们用许多气泡袋把鸡蛋包起来,再用麻绳捆上,把鸡蛋从三楼扔下去,结果没碎。我们成功了!我觉得这次夏校很棒,我非常喜欢肯特学校。新学期进入肯特学校后,我会更加努力学习!

FROM夏校13班 肖景文

金嵩翔在赫威斯肯特学校的夏校生活非常充实,从早到晚的生活被安排得满满当当,无论是中教还是外教都对学生很和蔼。班级氛围良好,学校也组织了丰富的活动。STEAM的工程课具有理论知识和实践操作两方面,课堂积极活跃,后期具有感染力,富含笑点, 日常生活中宿舍同学很优秀,三餐具有特色,总得来讲肯特夏校的学习生活体验让我收获满满。

本文源自微信公众号:宁波赫威斯肯特学校